発表資料を公開中

1.開催の趣旨

近年、ソフトウェア品質保証部門の担う役割は多様化し、品質保証部門長の持つ悩みも大きく複雑になってきました。

そこでSQiPではこの現状を鑑み、ソフトウェア品質保証部門の長による「品質保証部長の会」(以下、部長の会と記す)を結成し、製品分野や組織の形態、人数規模など様々に異なる現場から、悩みや課題、取り組みを持ち寄り、議論を深めてきました。

2009年11月に結成されたこの会も、今期で4年目となりました。

今年は継続して参加されている方々と、新規に参加された方々とグループを分け、より一歩踏み込んだ議論と新しいテーマでの二本立てで議論を進めてきました。

本成果発表会は、1年間活動してきたその活動報告を、内輪だけで共有するのではなく、ソフトウェア業界全体の品質向上を目指し、外部に向けて発信する場として毎年開催しています。

今年は、去る2013年11月29日に開催。月末であるにも関わらず、100名以上の参加者が会場である日科技連・東高円寺ビルに集まりました。

ほぼ満員となった会場。今年も大盛会!

2.はじめに

SQiP運営委員会委員長の野中誠先生(東洋大学)の開催の挨拶でスタート。

SQiPとは、「ソフトウェア品質を良くしたい」という思いを共有する人が集まるオープンなコミュニティであり、「品質にしっかりと取り組めば、組織は賢く、強く、幸せになれる」という思いで活動をしています。

部長の会もそのようなコミュニティの一つであり、まさに品質の中核を担う品質保証部長である皆さんのますますの活躍に期待しますと挨拶がありました。

SQiP運営委員会委員長の野中誠先生

引き続き、部長の会の企画委員でリーダー的存在である日立ソリューションズ 孫福さんから第4期活動の総括がありました。

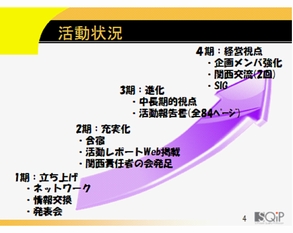

第1期:立ち上げ、第2期:充実化、第3期:進化と、部長の会自体も成長しつつあると紹介されました。

4年目となる今期は、「経営視点」をその活動に加え、品質保証部長の枠を超えたもう一つ大きな視点で自分たちの使命や任務を見直したことが、大きな特徴です。

部長の会の紹介をする孫福さん |

第1期からの部長の会活動の変遷 |

プログラム・発表資料ダウンロード

司会:永田 哲氏(テクマトリックス株式会社)

| 時間 |

内容 |

講師名 |

講演

資料 |

13:00~13:10

(10分) |

開催の挨拶 |

野中 誠氏

SQiP運営委員会委員長/東洋大学 |

|

13:10~13:20

(10分) |

ソフトウェア品質保証部長の会 活動の紹介 |

孫福 和彦氏

株式会社日立ソリューションズ |

|

13:20~14:20

(60分) |

講演

「プロセス品質で決まるシステム開発の満足度」 |

山本 政樹氏

株式会社エル・ティ・エス |

|

14:20~14:30

(10分) |

休憩 |

|

|

14:30~15:10

(40分) |

成果発表1 グループ1

「ソフトウェア品質保証の肝PartII~もう品質保証業務で悩むのは止めよう~」 |

稲冨 秀人氏

株式会社FAITEC |

|

15:10~15:20

(10分) |

休憩 |

|

|

15:20~16:00

(40分) |

成果発表2 グループ3

「超上流からの品質保証」 |

杉野 晴江氏

NECソフト株式会社 |

|

16:00~16:10

(10分) |

休憩 |

|

|

16:10~16:50

(40分) |

成果発表3 グループ2

「経営視点からの品質向上を考える~目からウロコの経営と品質保証の関わり~」 |

相馬 正次氏

三菱プレシジョン株式会社 |

|

16:50~17:00

(10分) |

終了あいさつ |

大島 啓二氏

元 株式会社日立製作所 |

|

3.基調講演

基調講演は、株式会社エル・ティー・エス 業務変革支援事業部長の山本政樹様に「プロセス品質で決まるシステム開発の満足度の決め手」をテーマにお話しいただきました。

ご講演いただいた山本様

QCDの各項目については年々改善されているにも関わらず、お客様の満足度に大きな変化がありません。2008年度の日経コンピュータに、顧客満足度の高い事業者の7つの秘訣が紹介されていますが、この秘訣を見ると、問われているのは、システム開発の技術力以上に「サービス業」としての姿勢ではないかと思い至ったこと、システム開発もサービス業であるとの観点から、お客様満足度を上げるための様々な視点についてご講演いただきました。

システム開発の品質には、「プロセス品質」と「成果品質」があり、プロセス品質が成果品質に影響を及ぼしています。では、プロセス品質は何で決まるのでしょうか。プロセス品質を「好印象」「正確性」「迅速性」「柔軟性」「共感性」「安心感」の6つの品質要素に分類し、その中でも、システム開発のサービス過程において、「共感性」と「安心感」はとても重要であるとしています。

「共感性」については、担当者とミッションを共有できても、組織のミッションとずれていることがあり、どこまでを自分のお客様としてとらえ、ビジョンを理解し、判断できるかが鍵であると仰っています。

また、「安心感」については、安心感を得られると顧客満足度は高くなる。では実際にどのようにすれば安心感を与えることができるのかなどについて、実際にシステム開発の場合に置き換え、段階的に整理してわかりやすく説明いただきました。

参加者のアンケート結果からも、大変有効なご講演だったことが伺えます。

【アンケート結果より】

・システム開発をサービスと捉えて、サービスサイエンスの観点で、プロセス品質を捉える考え方はとても共感しました。このプロセス品質をどうコントロールしていくのかがとても難しいと思っています。

・プロセス品質ということを今まで強く意識していませんでしたが、実際、満足度に与える影響は大きいと感じます。今後はプロセス品質を意識した取組みを行っていきたいと思います。

4.成果発表

次は、いよいよメインの成果発表です。以下の3つのテーマで発表がありました。

「ソフトウェア品質保証の肝Part II~もう品質保証業務で悩むのは止めよう~」

(株式会社FAITEC 稲冨秀人さん)

「超上流からの品質保証」

(NECソフト株式会社 杉野晴江さん、アルファテック・ソリューションズ株式会社 水谷誠さん)

「経営視点からの品質向上を考える~目からウロコの経営と品質保証の関わり~」

(三菱プレシジョン株式会社 相馬正次さん、株式会社ニコンシステム 千綿洋一さん)

「品質保証の肝Part II」は、昨年度の研究成果をさらに深掘りした内容で、「肝」が生まれるそのメカニズムの考察から始まりました。

なぜ、悩みが生まれるのか?それは、お客様に対する視点の開発部門と品質部門のずれが、相互の期待の不一致や部分最適と全体最適のサイクルにズレを生み、悩みの原因となっています。これを乗り越えるために「肝」が必要とされること、そして、実際にあった開発と品質部門の対立事例からその対処法である「肝」の紹介がありました。

また、これら「肝」から、品質部門はどうあるべきか、品質部門のスキルとコアコンピタンスについても言及され、成熟度モデルが示されました。

フロアから、「品質データを提出してもらうことに対して、現場から反発はないのか」という質問があり、「早め早めのフィードバックをしたいので、最終的な報告書とした体裁のものを求めるのではなく、今使用しているもの、手元にあるデータでいいから報告してほしい」と根気よく依頼を続け、協力してもらっているとの回答がありました。

次期にPartIIIとして本テーマを続けるかどうかは検討中とありましたが、「品質保証部365日日めくりカレンダー」「品証川柳」「品証カルタ」など、様々なアイデアがあるようなので、是非今後も活動を続けていただき、これらが発表されることを期待します。

発表者の稲冨さん

続いては、「超上流からの品質保証」の発表です。

プロジェクトの成否は受注時に8割方決まってしまいます。品証としてここに絡んでいくことはできないか。プロアクティブに価値を先取りする品質保証を目指し、「超上流」に着目しています。まず、「超上流」の定義として、システム化の方向性、システム化計画、業務要件、システム要件をその範囲と定めました。

そして、品証部門として実際にどのように絡んでいるのか、その実態を把握するために、品質保証部長へのアンケート調査を実施し、その調査結果と考察の紹介がありました。

最後にこれらの調査結果から、「超上流における品質部門の在り方」として3つの提言で締めくくられました。

【3つの提言】

・企画、提案準備、提案フェーズは品証部門にとってフロンティア

・案件の特性、規模ごとに品証プロセス、管理レベルの双方を切り替える

・超上流における活動、特性について重要と考えられていることは、組織によって大きなばらつきがあるので、コミュニティ活動を通じて、情報共有とプラクティスの発展が望まれる。

発表者の杉野さん

発表の最後は、「経営視点からの品質向上を考える」です。

・「品質保証部門は経営に貢献できているのだろうか?」

・「経営者は品質保証部門に何を期待しているのだろうか?」

品証の視点だけではなく、ここまで深く経営の視点で品質を考えてみたのは、今期が初めての試みだったと思います。

現在、実際に行っている自分たち品質保証部門の活動を自己評価し、「品質問題を経営者に報告、判断を仰ぐだけでよいのか?」「日々の品質問題への対応だけでよいのか?」との自らへの問いかけから、Qだけでなく、C、Dの向上を含め、広義の品質に取り組んでいかなければならない。全社の生産活動全体を考慮する視点が必要であるとしています。途中、経営戦略会議での「品質向上Project 活動報告」を寸劇で聞かせるなど、凝った演出で、印象に残りました。

最後には、「品質は経営だ。品質なくして企業の存続もなし」というあるメンバーの座右の銘が画面いっぱいに投影されましたが、まさに「品質保証部長の会」のメンバーの意気込みを見た気がします。

これら3件の発表の詳細については、資料がプログラムからダウンロードできます。

興味のある方は是非、アクセスしてみてください。

発表者の相馬さん |

発表中にあった寸劇の様子(右が千綿さん) |

5.おわりに

最後に、部長の会の企画委員である大島啓二さんから、次の挨拶をいただき、第4期の成果発表会も盛会のうちに終了いたしました。

1年をとおして本活動を拝見してきましたが、大変よい活動です。発表も工夫があって、わかりやすく伝えるための努力は素晴らしいと思います。

2年前に企画委員として参画することを野中先生から誘いを受け、それからの関わりですが、わたし自身の勉強にもなっています。

さて、この十数年考えてきたことがあります。人間の知恵、知識は何によって育まれていくのでしょうか(特に仕事の面で)。組織の中で縦のつながりによって育まれるものがありますが、組織を超えての交流で豊かになる「知」もあります。これは、書籍や一人で獲得するものとは違います。ネットワークで広がっていく「知」は特に重要だと感じています。

しかしながら、この「知」は受動的では獲得できません。自ら外に出ていく必要があります。当部長の会は「知」のネットワークを築くのにふさわしい場です。自社内で大変な苦労をされていると思いますが、ひと月に一度集まって議論を戦わせ、異業種交流を行い、「知」の果実を今後も実らせていただくことを期待します。

そして、その知識、知恵を自分の中だけでなく、組織に持ち帰り、種をまいて実を実らせること、フィードバックや横展開をすることで、このネットワークが日本の強みになることを信じています。

なお、部長の会は引き続き第5期がスタートいたします。

ご興味がありましたら、お気軽にSQiP担当までお問い合わせください。(レポート:矢口)

詳細はこちら→ http://www.juse.jp/bucho/index/