2011年度(第27年度)ソフトウェア品質管理研究会の報告

富士ゼロックス株式会社

秋山 浩一

ソフトウェア品質管理研究会(通称: SQiP研究会)は、1985年に日本科学技術連盟のソフトウェア生産管理(略称SPC)研究委員会のもとに設置され、2011年度で27年目を迎えました。SQiP研究会では、一年間にわたり、月1回のペースであつまり、夏には合宿を行い、秋にはソフトウェア品質シンポジウムで最先端の発表を学び、2月の成果発表大会で活動のまとめをします。本稿では、2011年度における活動を振り返り、2012年度の活動予定を紹介します。

1.2011年度のテーマは「ソフトウェア品質技術を考え実践する一年」

本年度から、鷲崎先生に代わり委員長を務めるようになったのですが、最初の仕事は2011年度のテーマを決めることでした。2010年度のテーマは「ソフトウェアと品質を考えぬく一年間」でした。2010年度の成果発表大会でオブザーブ参加していただいた研究生の上司の方とお話しする中で、「実際の業務に直結する成果が欲しい」という声を多く聞きました。そこで、2010年度のテーマに「実践する」という言葉を追加させていただきました。

「実践する」ためには、自身の職場の問題に気づき、分析して原因を突き止めて、解決策を見出し、実践し、効果を計測してさらなる活動につなげていくことが必要です。これは、TQM活動のPDCAそのものであり、全員がこれを目指したいと考えたからです。

2.研究活動をささえる特別講義

研究会には、66名の研究生が参加しました。8回の例会を行い、ソフトウェア品質シンポジウムに参加し昨年度の研究生の発表や最先端の講演を聴講してもらうこと、そして、一年をかけて主査・副主査と十分な議論を行うことに注力しました。

また、例会の午前中は、「特別講義」と題し、研究と実務の関係、品質管理の基本的な考え方や最新手法、これからのソフトウェア開発や評価に関する重要なテーマ等をそれぞれの分野の第一人者に講義いただきました。また、必ず質疑応答の時間を設け、専門家との対話を大切にしました。2011年度に講義いただいたテーマと講演者は次の通りです。

特別講義全体の風景

論文的思考のすすめ ~今こそ問題解決できる組織へ~」

論文的思考のすすめ ~今こそ問題解決できる組織へ~」清水 吉男氏 (株式会社 システムクリエイツ)

「SQuBOKガイド(ソフトウェア品質知識体系ガイド)の概要と活用のポイント」

「SQuBOKガイド(ソフトウェア品質知識体系ガイド)の概要と活用のポイント」町田 欣史氏 (株式会社NTTデータ)

「チームビルディング ~プロジェクトを成功させるチーム作りの体験」

「チームビルディング ~プロジェクトを成功させるチーム作りの体験」奥村 有紀子氏、林 眞弓氏、堀田 文明氏(以上、(有)デバッグ工学研究所)、栗田 太郎氏((株)フェリカ

ネットワークス)

「意識改革による成果を出すプロセス改善の方法~『わかってくれない』『やってくれない』からの脱却 ~」

「意識改革による成果を出すプロセス改善の方法~『わかってくれない』『やってくれない』からの脱却 ~」石橋 良造氏 (株式会社 R D P i )

「形式手法って何? ~その特質と効用について~」

「形式手法って何? ~その特質と効用について~」荒木 啓二郎氏 (九州大学大学院システム情報科学研究院)

「SI事業におけるUCDへの取組み」

「SI事業におけるUCDへの取組み」青木 博之氏(NECソフト株式会社)

「優れたUXを実現するためのRIA活用」

「優れたUXを実現するためのRIA活用」三井 英樹氏(RIAコンソーシアム運営委員長)

「アジャイルUXの潮流」

「アジャイルUXの潮流」川口 恭伸氏(アギレルゴコンサルティング株式会社)

講演者によるパネル討論とQ&A

「ソフトウェアプロダクトライン、そして品質種別」

「ソフトウェアプロダクトライン、そして品質種別」林 好一氏(SRA)

まず、初回に清水氏から、ご自身の体験をもとに、論文の構成で思考するということが自らの業務改善に非常に役に立つという話をいただきました。つまり、論文の構成には、問題の定義と分析、関連技術の収集、試行(シミュレーション)、実施と検証、残課題の確認、取組みの記録と水平展開のすべてが含まれているというわけです。これから活動を開始する研究生へ、実践への橋渡しをしていただきました。こちらの詳細は、参考文献[1]で読むことが出来ます。

清水吉男氏の特別講義の風景

2回目は、町田氏による、SQuBOKの読み方です。研究生は「ソフトウェア品質」というものに一年間向き合いますから、まずは、「ソフトウェア品質」の全体像を知ってもらおうという狙いです。ここでも、SQuBOKに何が書かれているかの話だけではなく、様々な立場の方がどのようにSQuBOKガイドを利用すればよいかについても解説をしていただきました。

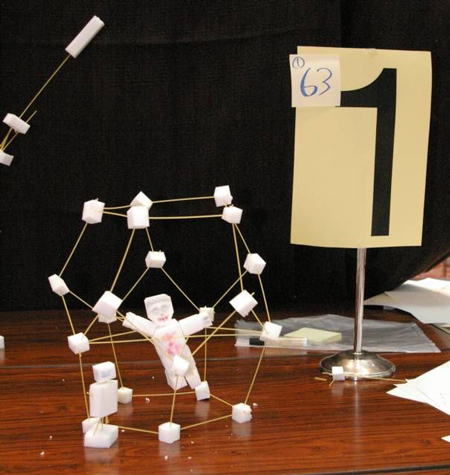

3回目は、奥村氏、林氏、堀田氏、栗田氏によるチームビルディングです。3回目は、箱根小涌園での合宿にあたります。研究を進めるときに何でも言い合える仲間になることはとても大切です。そこで、激落ちくんという、特殊なスポンジと、スパゲティを使って高さや芸術性を競うコンテストを実施しました。もちろんチームビルディングの講義も行っています。

第3回例会(合宿)・チームビルディング演習での作品

上記写真をはじめ、ユニークな作品ができるとともに緊張がほぐれたことを思い出します。